ジアルジアは、犬や人などの腸に寄生する原虫で、主に水や糞便を介して感染し、下痢や体重減少などの症状を引き起こします。

はじめに

犬や猫の病気の中で、最も頻繁に起こる症状の一つとして下痢があげられます。

特に子犬の下痢は、飼い主にとって心配の種となることが多いと思います。もちろん下痢の原因には様々なものがありますが、その原因を理解することが問題解決への第一歩となります。

まず、食事の急な変更や不適切な食材が、子犬のデリケートな消化器系に負担をかけ、下痢を引き起こすことがあります。また寄生虫の感染はよくある原因の一つです。特に、未熟な免疫システムしか持たない子犬は寄生虫に感染しやすく、状態を悪化させることがあります。

一般的な駆虫薬(虫下し)が広く使用されることにより、回虫や条虫などのよく名前を耳にする寄生虫はかなり少なくなってきました。その一方で、子犬が下痢を繰り返し治りにくい原因として、原虫と呼ばれるタイプの寄生虫感染に時折遭遇します。

今回は、原虫の中では最も一般的な「ジアルジア」について解説します。

ジアルジアとはどんな寄生虫?

ジアルジアは原虫と呼ばれる単細胞の寄生虫で、同じ原生生物としてゾウリムシやアメーバーに近く、肉眼的にみることはできません。あまり聞きなじみはないかもしれませんが、世界中に広く分布し、人や犬をはじめとした様々な動物の消化管(小腸)に寄生して下痢の原因となることがあります。動物病院では日常的に見られる寄生虫疾患です。

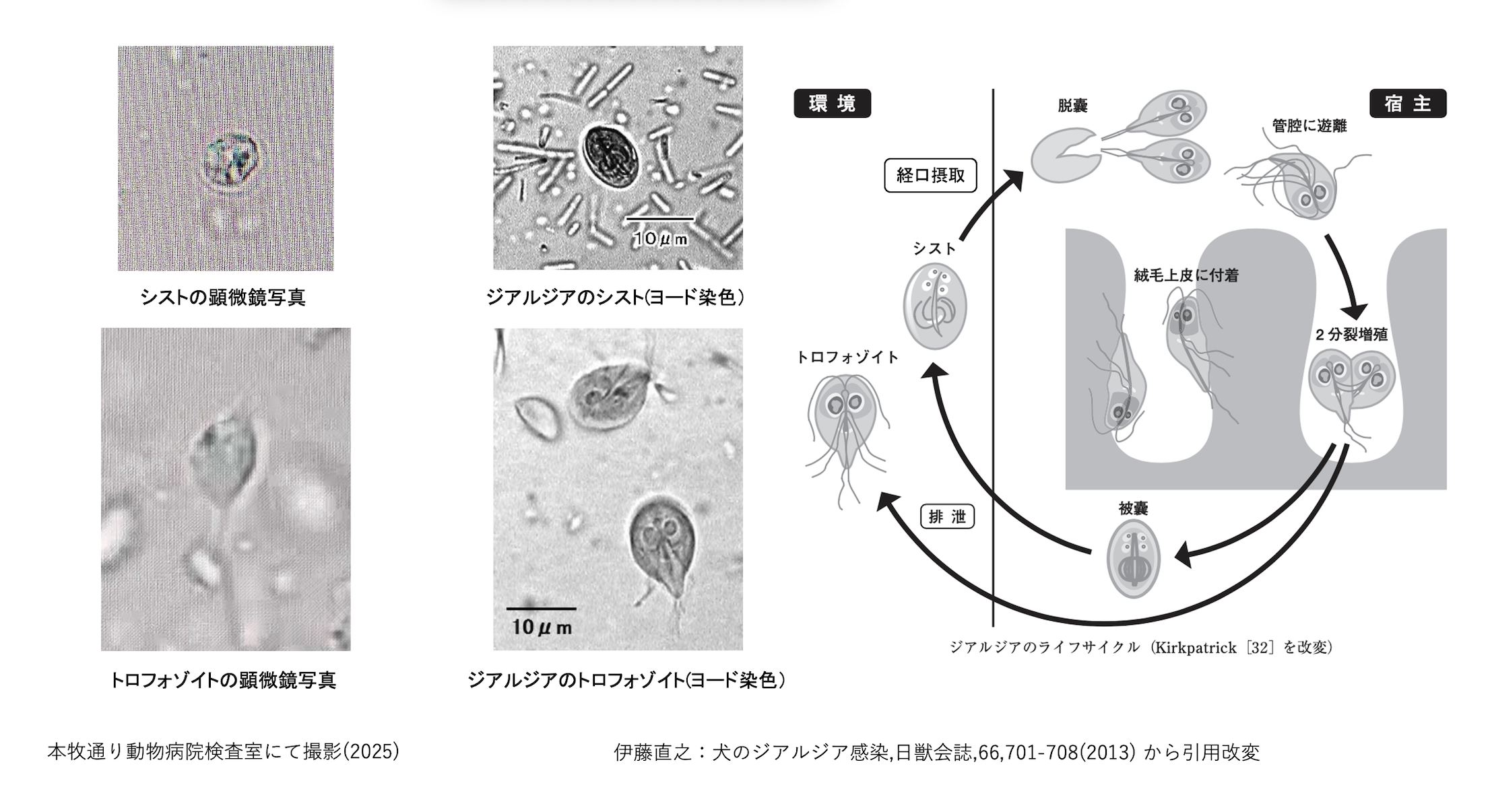

形態学的にはトロフォゾイト(栄養体)とシスト(嚢子)の二つの形態があり、トロフォゾイトは鞭毛を持ち、全体の形は“カブトガニ”に類似しています。シストはそれより少し小さい長円形で、シスト壁に囲まれた被膜の中に不完全に分裂した二つのトロフォゾイトを包含しています。

感染原因と経路

感染動物の糞便を介して広がる経口感染です。糞便内へ排泄されたシストで汚染された水や食べ物を摂取することと、食糞による感染が一般的です。シストは外界の環境に対して比較的抵抗性があり、塩素消毒された水道水やプールの水では死滅せず、水分のある環境では、数カ月間、感染力を持ったまま生存可能であるとされています。湿気の多い環境で生存しやすいことは、公園や庭先で犬が感染するリスクが高まります。犬が汚染された土や水たまりをなめたり、同じ場所を訪れた他の感染犬の糞を踏んで被毛に付着したシストを口にしたり、ハエによって機械的に運搬されることで感染が広がることがあります。また、多頭飼育の環境では、感染犬と密接することで、急速に拡大する恐れがあります。このため、飼い主には犬が遊ぶ環境を清潔に保つことや、不特定多数のペットが利用するドッグランなどでは注意を怠らないことが大切です。

シストの経口摂取から糞便内にシストが排泄されるまでの期間は、通常、約1〜2週間とされています。シストの排泄は数カ月間持続しますが、排泄パターンに規則性はなく、シストが排泄される時期とまったく排泄されない時期があり、症例によって異なリます。そのことが単回の糞便検査ではジアルジア感染を発見しにくい理由となっています。

主な症状と注意点

臨床症状としては、粘血便をともなった急性あるいは慢性の下痢、嘔吐、食欲減退、腹痛などがありますが、ジアルジア感染に特徴的に見られるものではなく、症状を示す例に比べて感染しても無症状(不顕性感染)の例が非常に多く存在します。特に子犬では、環境の変化などのストレスが臨床症状に関与していると推測され、ペットショップから購入直後は正常便であったものが、2〜3日後に下痢便を排泄して来院し、ジアルジアが検出された例を多く経験しています。また、ジアルジアが検出されたにもかかわらず、糞便性状や一般状態に変化がないことから飼い主が治療を希望せず、数日後に下痢便を排泄して再来院する子犬もいます。このように不顕性感染の子犬が検査や治療の機会を得ないまま成犬になる可能性もあり、明瞭な症状を示さないままジアルジア感染を拡大させる要因のひとつになります。

人と動物の感染対策

ジアルジア感染症の治療には、主に抗原虫薬が用いられます。症状の改善が見られるまで数日から数週間を要することがあります。ジアルジア症は人畜共通感染症であり、治療に加え、人と動物の両方での感染対策が重要です。まず、犬の排泄後は糞便を速やかに処理し、手洗いを徹底しましょう。ペットの飲み水には清潔なものを使用し、屋外の水たまりを避けるように心掛けてください。また、定期的な動物病院での検診も感染の早期発見に役立ちます。飼い主自身も野外での不適切な水の摂取を避けるなど、感染症への対策を徹底してください。日常生活でこれらの注意を払うことで、ジアルジア症の感染リスクを大幅に減少させることが可能です。これらの対策は大切なペットの健康を守るだけでなく、家族全体の健康維持にもつながります。

人と動物との関係が密接な現状を考慮すれば、ペットから人へのジアルジア伝播を軽視すべきではありませんが、現在のところ、人のジアルジア感染症で犬が感染源だとする報告はありません。ジアルジアの遺伝子型の解析から、犬が人畜共通感染性の遺伝子型を保有している(15.8%)ことが確認されていますが、直ちに人への伝播を意味するものではないので、必要以上に神経質にならないように注意してください。

気になる事があれば、とくに子犬が下痢をしているときは、かかりつけの動物病院に相談してみると良いと思います。

お手入れ・予防のポイント

犬の便をすぐに処理し、周囲を消毒

おもちゃや食器は毎日熱湯消毒

トイレシートや毛布は洗濯+乾燥機で殺菌

多頭飼いの場合は隔離して交差感染を防ぐ

定期的な糞便検査と駆虫

有効な消毒液・消毒方法

ジアルジアは一般的な消毒薬に耐性があるため、使用する消毒液には注意が必要です。アルコール(エタノール)、クレゾール石鹸液、一部の弱酸性消毒剤などは、ジアルジアのシスト(耐久形態)に対して消毒効果は低いようです。

ジアルジアに対する消毒方法は、次亜塩素酸ナトリウム(漂白剤)をジアルジアのシストに有効な濃度とされる約1000ppm(0.1%)に希釈して、10分以上接触させます。食器・布類の消毒には熱湯(60℃以上)につけると数分で死滅します。スチームクリーナーは床・カーペットの消毒に有効で熱と圧力で駆除します。乾燥に弱いので室内の換気と日光に当てることでも消毒効果はあります。