SFTS(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome)とは?

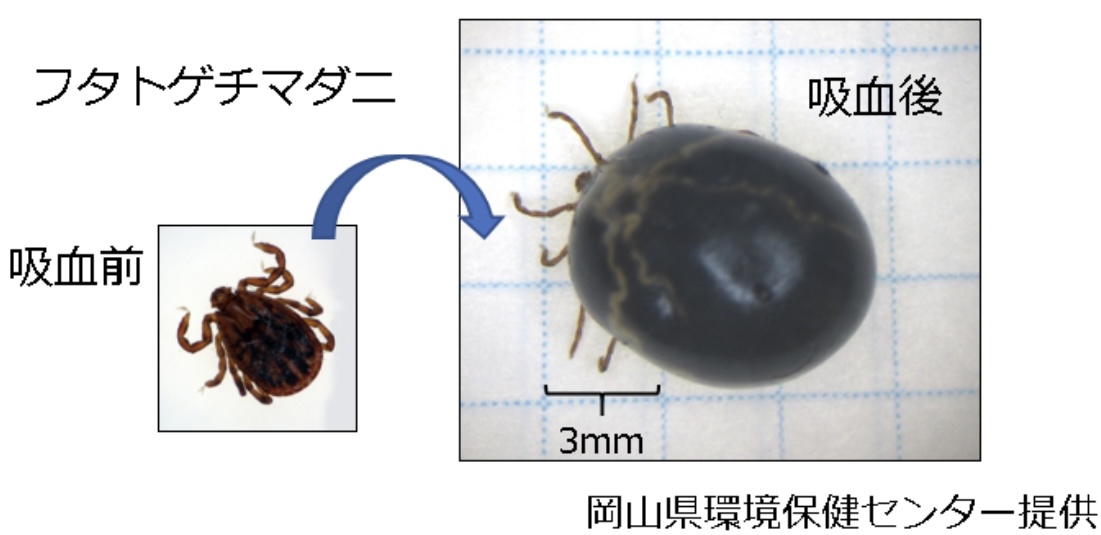

SFTS(重症熱性血小板減少症候群)はマダニ(フタトゲチマダニやキチマダニなど)を介してヒトや動物に伝播するウイルス感染症です。近年ではイヌやネコといった愛玩動物からヒトへの直接感染も報告されている人畜共通感染症です。また、シカ、イノシシ、アライグマ、タヌキなどの野生動物も高い感染率が認められています。

SFTSの疫学

2011年に中国で初めて感染が発表され、日本では2013年1月に初めて報告されました。人の感染の流行は、日本では2020年までは西日本(静岡県より西)に限局していましたが、2021年3月に静岡県で、そして6月には関東地方で初となる千葉県でのSFTS感染が確認されました。全国の発生状況の推移は、2021年から2024年までは年間で120人前後でしたが、2025年になってからは7月10日の時点で99人と急速に増えてきています。

人への感染が関東にも広がり、神奈川県内でも患者の発生が報告され(2025年7月11日)、県内では初めてのSFTS患者の推定感染地域となる事例となりました。

ヒトが感染した場合、その潜伏期間は6〜14日間程度で、主な症状として発熱、食欲不振、嘔吐、下痢、腹痛、出血症状などが見られます。発症し重症化するのは60歳以上の高齢者に多く、致死率は11〜15%(一般には約27%という表記が多い)といわれています。2025年5月には三重県の獣医師がSFTS感染ネコを診察した後、感染発症し命を落とすという痛ましい出来事がありました。私たち動物医療従事者は診察時にも常に注意が必要です。

イヌとネコでは

ネコの感染例はイヌよりも圧倒的に多く、致死率もネコは60〜70%、イヌは約30%といわれています。初めて愛玩動物にSFTS発症例が見つかったのは、ネコで2017年4月、イヌでは2017年6月です。感染が確認されたネコの報告は、全国調査を始めた2017年は8件でしたが、2024年は194件と大幅に増加しています。2025年5月に茨城県内でペットとして飼われているネコに、関東地方では初めてSFTS感染が確認され、つづいて同年6月にペットの犬からも感染が確認されました。

イヌやネコが感染した場合の潜伏期間は数日〜2週間程度です。主な徴候はイヌもネコも食欲不振、元気消失、発熱、嘔吐などですが、ネコでは黄疸が出るのが特徴的です。

SFTSとイヌ、ネコの注意点

マダニに噛みつかれないようにすることが唯一の対策方法です。お散歩に出るイヌは、公園や河川敷の草むらや歩道の植え込みの草花、さらにアウトドアを楽しむなど、自然環境にいる時間が長い場合は特に注意が必要です。ネコの場合は完全室内飼育を徹底することで、最も効果的な感染対策ができます。また、SFTS感染したペットが人間に病気を伝播するため、ペットとの健康な暮らしのためには、飼い主自身も感染予防に関する知識が重要になります。ペットが感染した場合、血液、体液(涙や唾液)、排泄物(尿や便)あるいは嘔吐物にウイルスが高濃度に含まれるため、これらの感染源に直接触れないように、取り扱いには注意が必要となります。

また、野生動物の抗体保有率は高く、不顕性感染といって感染していても症状を発症せず普通に生活している状況であり、近年、野生動物とヒトの生活領域が接近しているため、マダニを介してのSFTS感染拡大が懸念されています。ただし、野生動物からヒトへの直接の感染事例は、今のところ報告はありません。

マダニに噛まれたらどうするか

マダニに噛まれた場合、まずは落ち着いて適切な対処法を行うことが重要です。噛まれていることを確認したら、速やかにマダニの除去を試みましょう。ただし、無理に引っ張ると、口器が皮膚に残る可能性がありますので注意が必要です。ピンセットなどを利用して、マダニの身体をできるだけ皮膚に近い部分でつかみ、ゆっくりと引き抜くのが理想的です。摘出後は、患部を消毒し、炎症や感染徴候がないか観察してください。また、イヌやネコがSFTSウイルスに感染するリスクを考慮し、体調に異変がないか約2週間はしっかりと見守りましょう。疑わしい症状が現れた場合には、直ちに獣医師の診察を受けることをお勧めします。ただし、すべてのマダニがSFTSウイルスを保有しているわけではなく、その保有率は地域や季節によりますが0〜数%です。

効果的なマダニ対策

効果的なマダニ対策について考えることは、飼い主として非常に重要です。まず、定期的なペットの健康チェックと毛並みのブラッシングを行い、マダニの早期発見に努めましょう。また、マダニ駆除剤を使用することも効果があります。これらの商品は、動物病院やペットショップで手に入りますので、専門家のアドバイスを受けながら選ぶと良いでしょう。イヌやネコが頻繁に出入りする場所の環境整備も忘れずに行いましょう。芝生や庭先の手入れを行い、マダニが繁殖しにくい環境を整えましょう。さらに、森林や草むらの中にはマダニが多く生息していますので、旅行先や散歩中のルートにも気を配ることが大切です。

最後に、巷に溢れるネットやニュースの情報に左右されず、過剰に意識しすぎて不安に陥り困惑しないよう、正しい知識を身につけ、積極的に感染対策を考えることで、より快適で健全なペットとの暮らしを楽しめるようにしましょう。

動物病院の獣医師は専門性の高い知識を持っておりますので、ご相談していただければお役に立てることもあると思います。